Организация конского запаса Российской императорской армии и наружные отличия его нижних чинов. 1877-1914

Сологуб Кирилл Николаевич

Относительно небольшая численность нижних чинов конского запаса, формировавшегося в военное время «для безостановочного пополнения убыли в лошадях» [1, С. 45] и, как следствие, такая же невысокая частота встречаемости иконографических источников, на которых они запечатлены, создают трудности при атрибуции последних.

Целью настоящей работы является систематизация информации об истории развития и организационно-штатной структуре конского запаса, а также особенностях форменной одежды и вооружения его нижних чинов в целях проведения корректной атрибуции фотографий последних в рамках реализации генеалогического или военно-мемориального поиска.

Данная статья продолжает цикл публикаций, посвященных изучению как организации кавалерийских частей и подразделений вспомогательного назначения Российской императорской армии (далее – РИА), так и особенностей форменной одежды и вооружения их нижних чинов в целях проведения корректной атрибуции фотографий последних [2, 3]. Целью настоящей работы является информирование широкого круга лиц из числа генеалогов, военных историков и коллекционеров исторических фотографий об основных этапах эволюции организационно-штатной структуры конского запаса (далее – КЗ) РИА и особенностях обмундирования («наружных отличий» в аутентичной стилистике) и вооружения его нижних чинов в период 1877–1914 гг. для решения следующих прикладных задач:

- Могло ли лицо, запечатленное на атрибутируемой фотографии, служить в КЗ?

- Если могло, то в каких конкретных частях КЗ и когда именно проходила его служба?

Приказом по военному ведомству (далее – ПВВ) от 28 ноября 1876 г. № 375 было объявлено «Положение о комплектовании войск лошадьми на случай войны» [4], которое предполагалось проводить «поставкою лошадей от населения, за определенное денежное вознаграждение от казны». Первоначально данное положение распространялось только на Европейскую часть Российской империи (далее – РИ), включая Царство Польское и Кавказское наместничество, с некоторыми территориальными изъятиями и реализовывалось на практике следующим образом. Все лошади за исключением лошадей дворцовых конюшен Императорской фамилии, иностранных посольств и миссий, лошадей, принадлежавших офицерам, генералам и классным чиновникам полевых войск и управлений, чиновникам исполнительной полиции, почтовых лошадей, а также «жеребцов и кобыл, содержимых исключительно для приплода» и «одобренных для случки жеребцов» подлежали использованию в военных целях. Для поставки лошадей в войска каждый уезд делился на военно-конские участки, формировавшиеся, как правило, в пределах одной волости (гмины Царства Польского) или города, в крупных населенных пунктах могло образовываться несколько таких участков. В каждом уезде военным министерством назначался один или несколько сдаточных пунктов, где специальной приемной комиссией определялась годность лошадей к поставке в войска. Для определения числа годных лошадей каждого сорта (верховых, артиллерийских, обозных) раз в шесть лет должны были проводиться специальные переписи конского состава, причем число лошадей, назначаемых для отправки в войска по каждому уезду, определялось военным министерством «по соглашению с Министерством Внутренних дел и Финансов». Поставка лошадей относилась к компетенции присутствий по воинской повинности различных уровней (на губернском уровне – и губернаторов), заведывание военно-конскими участками возлагалось на местных землевладельцев или обывателей. Данная система пополнения конского состава армии в военное время получила название военно-конской повинности и с незначительными изменениями просуществовала до момента прекращения существования РИ {1}.

В 1877 г. ПВВ от 24 мая № 220 было объявлено «Положение о конском запасе армии» с соответствующим штатом. Согласно данному нормативному акту, КЗ армии назначался для пополнения убыли лошадей в действующей армии (далее – ДА) и выделялся из общего КЗ «определенного по расписанию об укомплектовании войск лошадьми в военное время». КЗ ДА состоял из нескольких отделений, по 300–350 лошадей в каждом. Общее управление КЗ армии поручалось особому начальнику с правами командира полка, подчиненного заведывающему этапным отделом полевого управления военными сообщениями, руководство отделениями КЗ возлагалось на особых офицеров с правами ротных командиров. В помощь командирам отделений КЗ назначалось по 1 офицеру и 1 фельдфебелю. Расчет нижних чинов отделения КЗ производился следующим образом: 1 рядовой полагался на 3 лошади, 1 унтер-офицер – на 10 рядовых, кроме того, на каждые 10 человек рядовых полагалось по 1 запасному рядовому. Обмундирование и снаряжение нижних чинов КЗ «определялось на одинаковых основаниях» с нестроевыми нижними чинами полевых пехотных войск.

По состоянию на 1876 г. штат КЗ ДА имел следующую структуру:

- Офицеры и чиновники: начальник (полковник) – 1, его помощник (майор или подполковник) – 1, командир отделения – 12 (из них ротмистров или капитанов – 6, штабс-ротмистров или штабс-капитанов – 6), помощник командира отделения – 12 (поручиков, подпоручиков и корнетов или прапорщиков по 4 человека) – 12, должностные офицеры: адъютант – 1, казначей – 1, квартирмейстер – 1 (поручики, 1 может быть штабс-капитаном, казначей и квартирмейстер могли назначаться из чиновников), делопроизводитель по хозяйственной части – 1, младший ветеринарный врач – 1;

- Строевые нижние чины: фельдфебель – 12, каптенармус – 12, старший унтер-офицер – 48, младший унтер-офицер – 60, рядовой – 1320;

- Нестроевые нижние чины: фельдфебель нестроевой роты – 1, каптенармус «по части казначейской и квартирмейстерской» – 1, старший писарь – 5, младший писарь – 5, старший ветеринарный фельдшер – 1, младший ветеринарный фельдшер – 12, старший кузнец – 1, младший кузнец – 12, закройщик унтер-офицерского звания – 1, снаровщик унтер-офицерского звания – 1, портной – 10, сапожник – 10, денщик (штаб-офицерам по 2 человека, обер-офицерам и классным чиновникам – по 1 человеку) – 33.

В 1877 г. ПВВ от 14 декабря № 448 в штат КЗ ДА был добавлен 1 старший врач, 1 старший и 2 младших фельдшера.

В 1880 г. ПВВ от 20 мая № 141 была объявлена «Нормальная табель обмундирования и снаряжения конского запаса действующей армии». Согласно данному документу внешний вид нижнего чина КЗ ДА был следующим: серовато-синие суконные шаровары, темно-зеленый мундир с воротником такого же цвета, без воротниковых клапанов, темно-зелеными погонами с шифровками на них «К.З.», алыми выпушками по верхнему краю воротника, борту и обшлагам, шинель серого сукна с темно-зелеными воротниковыми клапанами, пуговицы желтые гладкие, фуражка черного гвардейского сукна с темно-зеленым околышем с алыми выпушками по его верхнему и нижнему краям, верхнему кругу фуражки, а также по четырем швам боков фуражки (!), башлык верблюжьего сукна, кроме того, фельдфебелю полагались замшевые перчатки, прочим нижним чинам – темно-зеленые рукавицы, бляха к поясному ремню была установлена железовороненая. Из оружия фельдфебелю было установлено ношение револьвера, а также сабли на поясной юфтевой портупее, унтер-офицерам – тесаков в лопастях (в случае выдачи артиллерийским ведомством тесаков). Кроме того, фельдфебелю для револьвера полагался патронташ на 18 гнезд, чушка из глянцевой кожи и револьверный шнур красной шерсти.

По состоянию на 1885 г. число офицеров и чиновников в штате КЗ ДА не изменилось по сравнению с 1876 г., однако старшие и младшие писари стали именоваться писарями высшего и низшего оклада, закройщик и снаровщик унтер-офицерского звания – закройщиком и снаровщиком старшего разряда соответственно [6, С. 241-242].

В 1887 г. ПВВ от 21 июля № 181 было объявлено о введении «вновь составленных» «Положения о конском запасе в военное время» с соответствующими штатами и табелями. Данным правовым актом отменялись нормы, введенные ранее ПВВ от 24 мая 1877 г. № 220 и ПВВ от 20 мая 1880 г. № 141.

Согласно ПВВ № 181 за 1887 г. «для обеспечения полного числа лошадей в войсках, приводимых в военное положение» одновременно с мобилизацией последних учреждался общий КЗ, из которого, по мере необходимости, должны были выделяться КЗ для ДА. Общий КЗ формировался путем поставок лошадей в рамках военно-конской повинности, исходя из числа необходимых лошадей в размере 10% от их общего количества в войсках и учреждениях, содержащихся по штатам военного времени. Организационно-штатной единицей, как общего КЗ, так и КЗ ДА, являлось отделение численностью в 300–400 лошадей в составе 3–4 взводов по 100 лошадей. Отделения общего КЗ именовались по местам сбора лошадей, причем, если в одном пункте сбора формировалось несколько отделений, то им присваивались порядковые номера, например, 1-е Смоленское отделение общего КЗ, 2-е Смоленское отделение общего КЗ и т.д. КЗ ДА состоял из управления и отделений, «именуемых по номерам».

Штат управления КЗ ДА, по состоянию на 1887 г. был следующим:

- Офицеры: начальник (штаб-офицер) – 1; помощник начальника (штаб-офицер или капитан) – 1; адъютант (обер-офицер) – 1; квартирмейстер (обер-офицер или чиновник) – 1; казначей (обер-офицер или чиновник) – 1;

- Чиновники: младший врач – 1; ветеринарный врач – 1; делопроизводитель по хозяйственной части – 1;

- Строевые нижние чины: каптенармус – 1;

- Нестроевые нижние чины: старший писарь – 5, младший писарь – 5, старший медицинский фельдшер – 1, старший ветеринарный фельдшер – 1, младший ветеринарный фельдшер – 2, старший кузнец – 1, младший кузнец – 2.

Штат отделения КЗ, как общего, так и ДА, по состоянию на 1887 г. был следующим:

- Командир (обер-офицер) – 1;

- Строевые нижние чины: фельдфебель – 1, каптенармус – 1, старший унтер-офицер – 4, младший унтер-офицер – 4, рядовой – 148;

- Нестроевые нижние чины: писарь – 2, младший медицинский фельдшер – 1, старший ветеринарный фельдшер – 1, младший ветеринарный фельдшер – 1, старший кузнец – 1, младший кузнец – 1.

Командир отделения КЗ имел права командира роты, управления отделениями КЗ ДА подчинялись особому начальнику с правами командира полка. Последний подчинялся либо начальнику этапов в тылу армии, если КЗ находился в районе тыла армии, либо начальнику этапов армии, если КЗ находился в районе, подведомственном начальнику военных сообщений армии. Отделения КЗ, расположенные в одном пункте, находились в ведении местного уездного воинского начальника, имевшего права командира отдельного батальона.

Что касается обмундирования и снаряжения нижних чинов КЗ, то оно в целом по–прежнему соответствовало таковому у нестроевых нижних чинов полевых пехотных войск. Отличием от норм снаряжения 1880 г. являлось наличие револьверов со шнуром и в кобуре вместо тесаков у унтер-офицеров и чрезплечной, а не поясной, портупеи у фельдфебеля.

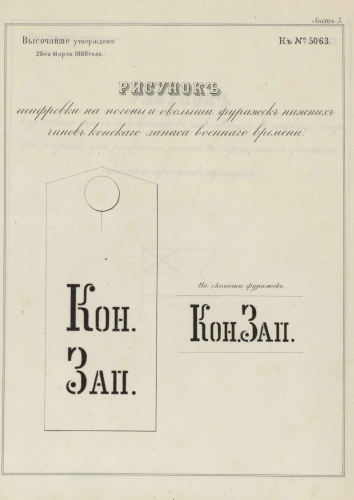

В 1888 г. ПВВ от 2 апреля № 74 нижним чинам КЗ военного времени было присвоено обмундирование «по форме четвертых полков армейских пехотных дивизий», с шифровкой на погонах и на околышах фуражек «Кон. Зап.» (Рисунок 1) с сохранением прочих предметов обмундирования и снаряжения согласно табели ПВВ № 181 за 1887 г. [7]. Фуражка являлась у них единственным головным убором и имела козырек только у фельдфебелей и нестроевых нижних чинов.

Рисунок 1. Образцовый рисунок шифровок на погоны и околыш фуражек нижних чинов КЗ образца 1888 г. Источник: [7]

В 1895 г. ПВВ от 17 марта № 61 было объявлено о назначении в отделения общего КЗ ветеринарных врачей без включения их в штат, а также внесены незначительные изменения в ст. 10 «Положения о конском запасе в военное время» 1887 г. [8]. Действие данного приказа было отменено ПВВ от 11 августа 1907 г. № 425 в связи с делегированием функций надзора за состоянием лошадей в отделениях общего КЗ и КЗ ДА ветеринарным чинам этапных ветеринарных лазаретов, состоявших при каждом отделении КЗ согласно ПВВ от 6 апреля 1905 г. № 429.

В 1897 г. ПВВ от 28 февраля была объявлена «Инструкция учреждениям и должностным лицам по исполнению Положения о комплектовании войск лошадьми, при приведении армии в полный состав и во время войны», отменявшая аналогичный нормативный акт, объявленный ПВВ № 264 за 1885 г.

В 1904 г. «Положение о комплектовании войск лошадьми при приведении армии в полный состав и во время войны» было временно распространено на Тобольскую, Томскую, Енисейскую и Иркутскую губернию для того, чтобы «обеспечить правильное и успешное пользование коневыми средствами губерний Сибирского военного округа для удовлетворения надобностей действующей \ армии в лошадях» [9].

Во время русско-японской войны, при мобилизации войск наместничества Дальнего Востока «было сформировано 5 отделений конского запаса, а именно: 2 – в Благовещенске, 2 – в Акше и 1 в Верхнеудинске, по 400 голов каждое[...] Но при этом, по указанию Наместника, 2 отделения, сформированные в Благовещенске, предназначались исключительно для местных нужд Приамурского военного округа. В Сибирском военном округе при мобилизации было сформировано 2 конских отделения: одно в Ачинске, другое в Николаевске… В начале марта 1904 г. последовало Высочайшее повеление о сформировании еще 7 конских отделений: 3 – в пределах Наместничества (в Акше) и 4 – в Сибирском округе (в Петропавловске, Омске, Томске и Поломошной)[...] Для более скорого пополнения убыли лошадей в действующей армии 3 отделения, сформированные в Забайкалье при мобилизации, в марте 1904 г. были передвинуты из Забайкалья в Харбин. Затем в июле того же года были передвинуты из Забайкалья в Харбин и остальные 3 отделения, сформированные во вторую очередь[...] Для общего руководства и объединения деятельности отделений конского запаса в мае 1904 г. в Харбине было сформировано особое управление» [10, С. 90-91]. Кроме того, 9 мая 1904 г. последовало Высочайшее повеление о сформировании в городах Канск, Красноярск, Мариинск, Томск и селах Тулун {2} и Рыбинское 6 казачьих отделений КЗ, по 400 лошадей в каждом «для пополнения убыли конского состава в казачьих частях, находившихся на Дальнем Востоке, взамен выдачи установленных денежных пособий за убитых или павших лошадей» [10, С. 95]. Деятельность этих отделений началась в июле 1904 г., причем 3 из них были перемещены в Харбин. О сформировании 30 июня 1904 г. 1-го Харбинского отделения казачьего КЗ было объявлено ЦГШ от 24 июля 1904 г. № 205, о времени сформирования 2-го Харбинского отделения казачьего КЗ – ЦГШ от 11 августа 1904 г. № 223.

Управление КЗ Сибирского военного округа (далее – ВО), сформированное согласно ПВВ от 2 июля 1904 г. № 391, имело следующий штат: начальник – штаб-офицер, адъютант, он же квартирмейстер и казначей – обер-офицер, ветеринарный врач, делопроизводитель по хозяйственной части, старший писарь, 2 младших писаря, старший медицинский фельдшер, старший ветеринарный фельдшер, младший ветеринарный фельдшер.

В 1908 г. ПВВ № 278 было объявлено «Положение о казачьих отделениях конского запаса». Согласно данному документу «при каждой мобилизуемой запасной конной казачьей сотне Донского, Кубанского, Терского. Оренбургского, Уральского, Астраханского, Сибирского, Семиреченского и Забайкальского казачьих войск формируется по одному казачьему отделению конского запаса. Для частей же Амурского и Уссурийского казачьих войск формируется одно отделение в пункте, по выбору командующего войсками Приамурского военного округа[...] Отделения казачьего конского запаса подчиняются тем командирам запасных сотен, при коих они сформированы. Подчинение отделения, сформированного в Приамурском военном округе, кому-либо из войсковых начальств, квартирующих в одном в ним пункте, зависит от усмотрения командующего войсками означенного округа» [11, С. 27].

По состоянию на 1908 г. штат казачьего отделения КЗ имел следующую структуру:

- Командир (обер-офицер) – 1;

- Строевые нижние чины: вахмистр – 1, каптенармус – 1, старший урядник – 2, младший урядник – 2, казак – 55;

- Нестроевые нижние чины: младший писарь – 1, сотенный медицинский фельдшер – 1, младший ветеринарный фельдшер – 1, кузнец сотенный – 1, казак для прислуги – 1.

По состоянию на 1912 г. штат управления КЗ ДА был аналогичен таковому по состоянию на 1887 г. за исключением отсутствия ветеринарных чинов [12, С. 373]. Штат отделения КЗ – общего и ДА – был также аналогичен таковому по состоянию на 1887 г. за исключением отсутствия ветеринарных фельдшеров [12, С. 374].

В 1914 г. ПВВ от 31 августа № 575 среди прочих, были объявлены новые шифровки для отделений конского запаса вида «к.з./№», причем вместо номеров или одновременно с ними могли использоваться литеры «где таковые положены» (Рисунок 2, 3). Несмотря на это, в период Первой мировой войны (далее – ПМВ) активно продолжали использоваться шифровки образца 1888 г., что подтверждается как наличием аутентичных погонов, так и фотографий с данными шифровками (Рисунок 4–6).

При атрибуции фотографий нижних чинов КЗ с шифровками образца 1914 г. следует иметь ввиду, что приложением к приказу Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала от артиллерии Н.И. Иванова от 5 января 1916 г. № 33 для нижних чинов управления главного казначея армий Юго-Западного фронта и полевого казначейства 7-й армии были установлены двустрочные шифровки, верхняя строка которых представляла собой малые литеры «кз.», что при определенном ракурсе съемки и/или плохой сохранности фотографий позволяет некорректно атрибутировать их как снимки нижних чинов КЗ {3}.

В заключение необходимо отметить, что выбор 1914 г. в качестве верхней временной границы настоящей работы был обусловлен рядом специфических характеристик КЗ периода ПМВ, отсутствующих у более ранних формирований:

1. Значительная динамичность организационно-штатной структуры на протяжении относительно небольших промежутков времени и в пределах одного ВО. Это, например, хорошо прослеживаются на примере КЗ Двинского ВО в период 1915–1916 г.

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего (далее – ПВГ) от 15 января № 24 было предписано на время военных действия в пределах Двинского ВО содержать отделения КЗ в следующих населенных пунктах: Вильна – 8, Белосток – 4, Олита – 4, Городок – 2, Новые Троки – 2, Рига – 2. Этим же нормативным актом предписывалось сформировать управление начальника КЗ Двинского ВО и управления заведующих отделениями КЗ в Вильне, Белостоке, Риге, Олите и Городке согласно прилагавшихся штатов. Начальнику КЗ Двинского ВО при этом предоставлялись права начальника дивизии, заведующим отделениями КЗ – права командиров отдельных частей без указания вида части (батальон, полк). В случае наличия в каком-либо отделении КЗ 200 лошадей и менее, его полагалось содержать в составе 2 взводов согласно § 2 ПВГ от 26 октября 1914 г. № 120 (данным параграфом было предписано сформировать при управлении Винницкого воинского начальника для Кавказской туземной конной дивизии отделение КЗ в составе 2 взводов и с половинным против штатного состава (штат № 54 книги I Свода штатов военно-сухопутного ведомства издания 1912 года) числом нижних чинов).

Временный штат управления начальника КЗ Двинского ВО согласно данному приказу выглядел следующим образом:

- Офицеры и чиновники: начальник – генерал-майор (мог быть и генерал-лейтенант), штаб-офицер для поручений (мог быть и капитан), старший адъютант по строевой части (обер-офицер), старший адъютант по хозяйственной части, он же казначей (обер-офицер), делопроизводитель по хозяйственной части;

- Нестроевые нижние чины: писарь высшего оклада – 1, писарь низшего оклада – 2, нижний чин для хозяйственных надобностей – 1, денщик – 5.

Временный штат управления заведующего отделениями КЗ имел следующую структуру:

- Офицеры и чиновники: заведующий – штаб-офицер в Риге и Вильне, капитан или ротмистр в Городке, адъютант (обер-офицер) – в Риге и Вильне, в Городке не положен, обер-офицер для сопровождения лошадей – 1 человек в Городке, по 2 человека в Риге и Вильне, квартирмейстер (он же казначей) – в Вильне, делопроизводитель по хозяйственной части – по 1 человеку в Городке, Риге и Вильне, врач – по 1 человеку в Городке, Риге и Вильне;

- Строевые нижние чины: каптенармус – по 1 человеку в Городке, Риге и Вильне;

- Нестроевые нижние чины (писари): в Городке – 1 высшего оклада, 1 среднего оклада и 2 низшего оклада, в Риге – 1 высшего оклада, 2 среднего оклада и 3 низшего оклада, в Вильне – 2 высшего оклада, 3 среднего оклада и 4 низшего оклада.

ПВГ от 16 февраля № 114 было введено «Дополнение к временному штату управлений заведующих отделениями конского запаса Двинского военного округа», касавшееся медицинских и аптечных чинов:

- Виленский КЗ: старший врач – 1 (с обязанностями бригадного врача по отношению к прочим КЗ округа), младший врач – 1, старший медицинский фельдшер – 1, младший медицинский фельдшер – 10, старший аптечный фельдшер – 1;

- Рижский КЗ: младший врач – 1, старший медицинский фельдшер – 1, младший медицинский фельдшер – 5;

- Белостокский КЗ: младший врач – 1, старший медицинский фельдшер – 1, младший медицинский фельдшер – 4;

- Олитский КЗ: младший врач – 1, младший медицинский фельдшер – 4;

- Городокский КЗ: младший врач – 1, младший медицинский фельдшер – 2.

ПВГ от 19 июня № 490 были внесены следующие изменения в организационно-штатную структуру КЗ Двинского ВО:

- Содержание по 12 отделений КЗ в Риге и Волковыске;

- Сформирование в Волковыске и содержание в Риге управлений заведующих данными отделениями КЗ по штату такового в Вильне, но без старшего врача;

- Введение в штат управления начальника КЗ Двинского ВО ветеринарного врача для поручений;

- Добавление в штаты управлений заведующих КЗ в Риге, Вильне и Волковыске должности помощника заведующего (заведующего хозяйством) с замещением ее обер-офицером;

- Учреждение в управлениях заведующих отделениями КЗ должности казначея;

- Добавление в отделения КЗ Двинского ВО по 2 младших ветеринарных фельдшера;

- Содержание следующего числа и вида фельдшеров в управлениях заведующими отделениями КЗ: в Вильне, Риге, Волковыске - старший медицинский фельдшер – 1, младший медицинский фельдшер – 2; старший аптечный фельдшер – 1; в Белостоке и Олите – старший медицинский фельдшер – 1, младший медицинский фельдшер – 1; в Городке и Новых Троках – младший медицинский фельдшер – 1.

Указанные изменения были далеко не последними, т.к. из доклада главного начальника снабжений армий Северного фронта генерала от инфантерии П.А. Фролова от 19 марта 1916 г. № 2987 «Об увеличении числа и функций отделений конского запаса» можно узнать, что к указанной дате 24 отделения КЗ Двинского ВО (Рижские и Волковыские) уже были переданы в Минский ВО, при этом в составе Двинского ВО остались следующие 20 отделений КЗ: 8 отделений Виленского КЗ (Невель), 6 отделений Олитского КЗ (Вышний Волочек), 4 отделения Белостокского КЗ (Осташков), 2 отделения Городокского КЗ (Городок) [14]. Указанные отделения КЗ Двинского ВО были первоначально рассчитаны на 8 тысяч лошадей (по 400 лошадей в отделении), в то время как к 1 марту 1916 г. в них содержалось уже 8,4 тысячи животных.

2. Качественная неоднородность штатов одинаковых структур КЗ. Ее хорошо иллюстрируют различия временных штатов управления начальника КЗ Двинского ВО (см. выше) и Киевского ВО (приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 14 сентября 1915 г. № 61):

- Офицеры: начальник – генерал-майор (мог быть и генерал-лейтенант), старший адъютант по строевой части (обер-офицеры);

- Нестроевые нижние чины: писарь высшего оклада – 1, писарь среднего оклада – 1.

3. Появление частей КЗ с принципиально новым функционалом, например, отделений КЗ строевых офицерских лошадей при канцелярии главного начальника снабжения Юго-Западного фронта (ПВГ от 15 мая 1915 г. № 386).

4. Постоянное увеличение числа отделений общего КЗ. Несмотря на то, что согласно мобилизационному расписанию 1910 г. во внутренних округах РИ было сформировано 57 отделений общего КЗ, уже по состоянию на август 1915 г. «ввиду громадной потребности в конских укомплектованиях», это количество по мнению отдела по устройству и службе войск Главного управления Генерального штаба было признано недостаточным, вследствие чего им предлагалось сформирование еще 18 отделений КЗ с запасными ветеринарными лазаретами [15].

Данная особенность требует от исследователей хорошего знания размещения указанных отделений КЗ {4}, т.к. в ряде случаев населенные пункты по месту дислокации были указаны на паспарту фотографий или в инскриптах на их оборотных сторонах, что способствует корректной атрибуции места службы запечатленных на них нижних чинов КЗ.

5. Введение локальными нормативными актами новых шифровок. Например, в 1916 г. параграфом 10 приказа по управлению Хорольского уездного воинского начальника № 173 от 22 июня во исполнение приказа главного начальника снабжений армий Юго-Западного фронта № 762 было предписано «командирам отделений конского запаса к 1 июля 1916 г. заменить защитные погоны нижних чинов отделений на зеленые из любого подходящего по цвету материала (можно обшить защитные погоны зеленым кумачом или коленкором), на покупку которого разрешаю произвести расход из хозяйственных сумм отделений. На погоны эти наложить шифровку с номером и первыми заглавными буквами наименования отделения» [17].

Все вышеперечисленное вполне обоснованно позволяет считать историю КЗ периода ПМВ отдельной темой исследования, отличной от целей и задач настоящей публикации.

Автор выражает благодарность Б.В. Терму и галерее Миларт за предоставленные сканы фотографий из их коллекций.

Рисунок 2. Младший унтер-офицер или равный ему по званию нижний чин Залман И. с шифровками образца 1914 г. На обратной стороне фотографии имеется указание на прохождение службы в Волковыском КЗ и дата 16 июня 1916 г. Коллекция К.Н. Сологуба

Рисунок 3. Рядовой или равный ему по званию нижний чин Дмитрий Голышкин с шифровками КЗ Минского ВО. Коллекция Б.В. Терма.

Рисунок 4. Неизвестный старший унтер-офицер или равный ему по званию нижний чин с погонными шифровками КЗ образца 1888 г., проходящий службу в КЗ Московского военного округа. Атрибуция места службы выполнена исходя из надписи на паспарту фотографии («Мастерская Ив. Данилова, Мясницкие ворота, против телеграфа»). Источник: Галерея Миларт.

Рисунок 5. Неизвестный рядовой или равный ему по званию нижний чин с погонными шифровками КЗ образца 1888 г. Источник: https://forum.vgd.ru/

Рисунок 6. Защитный погон нижнего чина рядового звания с шифровкой КЗ образца 1888 г., период бытования – ПМВ. Частная коллекция.

Cписок использованной литературы:

[1] - Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Спб., 1895. Т. XVI. Конкорд–Коялович. 495 с.

[2] - Сологуб К.Н. Организация и наружные отличия запасной кавалерии Российской императорской армии. 1883–1912 // IN SITU. 2022. № 10. С. 25-34;

[3] - Сологуб К.Н. Униформа нижних чинов полуэскадрона при Николаевской академии Генерального штаба. 1900–1908 // IN SITU. 2024. № 8. С. 5-12.

[4] - Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Т. I-XL. СПб., 1830–1884 гг. Т. XLI. Ч. 2. № 56 487 (24 октября 1876 г.).

[5] - Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т. I-XXXIII. Спб.-Пг., 1885–1916 гг. (далее – ПСЗ-III). Т. IV. № 2 214 (8 мая 1884 г.).

[6] - Свод штатов военно-сухопутного ведомства. Книга первая. СПб., 1885. 301 с.

[7] - ПСЗ-III. Т. VIII. № 5 063 (12/29 марта 1888 г.).

[8] - ПСЗ-III. Т. XV. № 11 434 (3 марта 1895 г.).

[9] - ПСЗ-III. Т. XXIV. Ч. 1. № 24 306 (7 апреля 1904 г.).

[10] - Русско-японская война 1904–1905 гг. Т.VII. Ч. 1. СПБ., 1910. 560 с.

[11] - Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Том XLIV. За 1908 г. СПб., 1909. 654 с.

[12] - Свод штатов военно-сухопутного ведомства. Книга первая. СПб., 1912. 474 с.

[13] - Кирилл Сологуб, Игорь Цымбал, Кирилл Васильев (рисунки). Цветные погоны нижних чинов тыловых частей, учреждений и заведений РИА (1915–1916) // Петербургский коллекционер. 2015. № 1 (87). С. 89-95.

[14] - Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2003. Оп. 2. Д. 260. Л. 71, 71 об.

[15] - РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 237. Л. 45.

[16] - РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 519. Л. 19-22.

[17] - Электронный ресурс http://www.sammler.ru/index.php?showtopic=27811&page=5 Дата обращения 06.08.2025 г.

Сноски:

{1} - См., например, ПВВ от 25 июня 1884 г. № 194, ПВВ от 21 июня 1896 г. № 146, ПВВ от 28 февраля 1897 г. № 60, а также [5].

{2} - О сформировании Тулунского отделения казачьего КЗ 13 августа 1904 г. было объявлено циркуляром главного штаба (далее – ЦГШ) от 15 октября 1904 г. № 296.

{3} - Подробнее см., например, [13].

{4} - См., например, [16].

Источник оригинальной публикации: Сологуб К.Н. Организация конского запаса Российской императорской армии и наружные отличия его нижних чинов. 1877–1914 // EO IPSO. 2025. № 9. С. 13-28.