«Танки на красном». Нестандартные комбинации петлиц и эмблем в Красной/Советской армии. Часть I. 1924-1935 гг.

Дриг Евгений Федорович

Эта публикация является переработанной первой частью нашей статьи 2016 года, вышедшей в журнале «Петербургский коллекционер» [1]. К сожалению, специфика издания не позволила тогда охватить широкий круг читателей и большинству интересующихся материал остался недоступным и неизвестным. Мы можем судить об этом по результатам общения с коллекционерами и любителями униформологии и чтения соответствующих форумов.

Работая над большой и важной темой униформологии СССР о знаках различия 1920-1930-х гг., мы переделали ту часть статьи, которая касалась указанного периода, дополнили ее новыми иллюстрациями. А для большей популяризации решили опубликовать здесь, в униформологическом альманахе.

Рост армии и усложнение ее организации в связи с появлением новых родов войск и их взаимным «проникновением» друг в друга вызвали множество проблем практического применения петлиц и значков по специальности (эмблем), о которых будет рассказано ниже.

Под проникновением мы имеем в виду такую организацию отдельных войсковых частей определенного рода войск, когда в их состав входили и подразделения других родов войск («родов оружия»). Например, в составе стрелковых полков была и артиллерия, и кавалеристы, и связисты, и другие, как тогда принято было называть, «специальные команды», а также проходили службу отдельные военнослужащие различных, как правило, технических специальностей.

Основной отдельной войсковой частью РККА во второй половине 1920-х - первой половине 1930-х гг. был стрелковый полк, их имелось в начале 1930-х гг. более 200. Уже в 1920-е годы пехота потеряла свою прежнюю однородность состава и вооружения, стала сложным и комбинированным родом войск, в нее включались не только стрелки, но и пулеметчики, гранатометчики, артиллеристы, кавалеристы, танкисты и т. п.

Так, например, в состав стрелкового полка по штату № 4/11 1927 года входили: взводы конных разведчиков, связи и музыкантский при штабе полка, отделения связи в стрелковых батальонах и пулеметных ротах, пулеметные взводы стрелковых рот и полковой школы и пулеметные роты стрелковых батальонов, дивизионы полковой артиллерии и взводы батальонной артиллерии, отделения связи взводов управления артиллерийских батарей, саперно-маскировочные и химические взводы.

По штату № 4/421 1934 года: роты связи полков (в том числе со взводом радиостанций), взводы конных разведчиков и ПВО (зенитных пулеметов), химические, саперные и музыкантские взводы, взводы связи батальонов, пулеметные роты стрелковых батальонов и пулеметные взводы стрелковых рот, противотанковые взводы пулеметных рот, дивизионы полковой артиллерии, взводы связи с пехотой, отделения связи и радиосвязи взводов управления артиллерийских батарей.

Организация полка со временем менялась, однако, общий принцип, согласно которому стрелковый полк являлся сложным организмом, с включением множества подразделений других родов войск, не нарушался и в дальнейшем. Эксперименты по техническому перевооружению пехоты привели в начале 1930-х гг. даже к созданию танкетных батальонов в стрелковых полках так называемых ударных стрелковых дивизий.

В состав кавалерийского полка традиционно входили пулеметный эскадрон, взводы связи и трубаческий (например, согласно штату № 6/14 1926 г.).

В начале 1930-х гг. (штат № 6/109 1931 г.) в кавалерийские полки включались пулеметные эскадроны, батареи полковой артиллерии, полуэскадроны связи, химические, саперные взводы и взводы ПВО (крупнокалиберных пулеметов).

В артиллерии, в силу ее специфики, такого массового проникновения других родов войск не происходило, за исключением подразделений связи. В состав дивизионов и батарей артиллерийских полков входили взводы управления, включавшие радио- и телефонные отделения.

В 1929 году был создан первый опытный механизированный полк, ставший «прародителем» самостоятельных механизированных и танковых соединений и частей, которые массово стали формироваться с начала 1930-х годов. Уже в этом первом полку кроме танковых были мотострелково-пулеметные и артиллерийские подразделения, химический и саперный взводы, взводы управления (связи) полка и батальонов.

Подразделения связи были еще раньше в автоброневых дивизионах, например, по штату № 10/8, введенному приказом РВС СССР № 408 от 5 августа 1927 г., - отделение связи во взводе управления дивизиона.

В химическом полку (штат № 11/101 1931 года) были отделения связи во взводах управления 1-го батальона и газометного дивизиона и музыкантский взвод при штабе полка.

В железнодорожном полку по штату № 13/1 1926 г. имелись отделение связи, музыкантский и пулеметный взводы; по более позднему штату № 13/105 - взвод связи (две радиостанции и отделение линейной связи), взвод ПВО (пулеметный), музыкантский взвод.

Чем дальше, тем сложнее становилась организация соединений и частей, тем больше они насыщались техникой и вооружением, все больше и больше специальных подразделений входило в некогда однородные части основных родов войск.

Кроме специальных подразделений (команд) в отдельных частях, как правило, имелись начальники соответствующих служб - химической и инженерной, начальники артиллерии и связи, а также специалисты, не сведенные в подразделения, такие как химические инструкторы или отдельные телефонисты. Часто начальники служб являлись по совместительству и командирами соответствующих подразделений (в стрелковом полку начальник инженерной службы - командиром саперного взвода, начальник химической службы - командиром химического взвода, в артиллерийском полку начальник связи - командиром взвода связи).

Итак, мы видим, что специальные подразделения и специалисты в полках основных родов войск имелись. А соответствующих правил ношения знаков различия (в широком смысле) для них не существовало. Едиными же правилами они руководствоваться не могли по следующим причинам.

Расцветка петлиц по родам войск и значки по специальностям были установлены приказом РВС СССР № 807 от 20 июня 1924 г.: «В связи с предстоящим введением в Красной армии новой формы обмундирования установить для петлиц на воротнике шинели и рубахи следующие цвета приборного сукна: 1. Для пехоты - малиновый с черной окантовкой. 2. Для кавалерии - синий с черной окантовкой. 3. Для артиллерии - черный с красной окантовкой. 4. Для технических войск - черный с синей окантовкой. 5. Для Военных Воздушных сил СССР - голубой с красной окантовкой. 6. Для административно-хозяйствен. состава - темно-зеленый с красной окантовкой. [...] На петлицах помещаются [...] знаки по специальностям для технических войск».

Никаких подробностей, кого считать «пехотой», а кого «артиллерией», как видим, нет. Вопрос этот неочевиден, так как вступает в противоречие специальность (род войск) военнослужащего и род войск части, где он проходит службу.

Вещевые довольствующие органы, дабы не усложнять себе работу, были заинтересованы в том, чтобы снабжение было максимально однообразным. Напротив, военнослужащий начальствующего состава, получивший специальность, особенно техническую, считал себя принадлежащим к определенной «военной касте» и старался это продемонстрировать. То есть, в случае стрелкового полка первой тенденцией было бы снабжение его полностью малиновыми петлицами, за исключением административно-хозяйственного состава (а в некоторые периоды и медицинского и ветеринарного), а второй - носить артиллеристу черные с красным кантом петлицы, а связисту - черные с синим.

В процессе изучения знаков различия РККА нам удалось ознакомиться со значительным количеством фотографических источников второй половины 1920-х - первой половины 1930-х гг., в том числе «служебных снимков» командиров РККА, заверенных в войсковых частях. Обладая таким массивом информации, можем уверенно утверждать, что в реальной жизни армии обе тенденции продолжительное время существовали параллельно.

Так, в стрелковых полках кавалеристы, артиллеристы, связисты, саперы и химики чаще носили петлицы малинового цвета с черным кантом, положенные пехоте, но периодически встречались и собственной расцветки знаки различия (черные с красным кантом петлицы, черные с синим и т. д.).

Командир взвода артиллерийского дивизиона 239-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии Н.Г. Моруженко На воротнике его френча нашиты пехотные петлицы с полем малинового цвета и черным кантом. Коллекция Николая Жуковского

Политрук артиллерийского дивизиона 4-го стрелкового полка 2-й Белорусской стрелковой дивизии Кулецкий. Его петлицы расцветки артиллерии: поле - черное, кант - красный. Коллекция Николая Жуковского

Со специальными подразделениями (командами) не стоит путать отдельные войсковые части тех же родов войск, входящие в состав соединений. Например, отдельная рота связи (батальон) или отдельный кавалерийский эскадрон стрелковой дивизии - это отдельные войсковые части со всеми полагающимися атрибутами отдельных частей [2]. А взвод связи и взвод конной разведки стрелкового полка - это всего лишь подразделения. В первом случае им, как отдельным войсковым частям, полагалась собственная форма одежды и знаки различия своих родов войск. В нашем примере - петлицы с черным полем и синим кантом войск связи и синим полем и черным кантом кавалерии.

Очевидно, что фактическое снабжение с нормативными актами порой коррелировали очень слабо. Отдельные части могли получать петлицы своего соединения, что очень часто наблюдалось в кавалерийских дивизиях, где эскадроны связи и саперные эскадроны снабжались петлицами цветов кавалерии, что подтверждается многочисленными атрибутированными фотографиями.

Командир отдельного эскадрона связи 1-й отдельной кавалерийской бригады им. Сталина А.И. Мячин. Петлицы кавалерийской расцветки, хотя формально должны быть войск связи. Москва, 29 марта 1931 г. Коллекция Николая Жуковского

Нормативно-правовую базу и особенности ношения петлиц и петличных значков (эмблем) в отдельных войсковых частях родов войск, с учетом наличия в них подразделений и специалистов других родов войск, мы рассмотрим подробно далее.

Реформа Красной Армии 1924 года кардинально изменила ее лицо, в том числе и буквально, так как затронула внешний вид военнослужащих, их обмундирование и знаки различия. Одним из составляющих элементов реформы вещевого снабжения РККА стал пересмотр громоздкой системы знаков различия, принятой в январе 1922 г. Тогда приказом РВСР № 322 было установлено 17 вариантов расцветок петлиц и 40 разных значков-эмблем [3]. Непрактичность и неэкономичность формы одежды образца 1922 г. заставили изменить полностью как обмундирование, так и знаки различия на нем.

Если в 1922 году знаки различия военнослужащих (в широком смысле) представляли собой комбинацию нарукавных клапанов со знаками должностного положения, нарукавных знаков и петлиц с шифровками и значками родов войск, то вышедший 20 июня 1924 г. приказ РВС СССР № 807 оставлял только петлицы на воротниках, шинельные или рубашечные [4]. Нарукавные клапаны отменялись и знаки должностного положения переместились на петлицы.

Были установлены цвета петлиц на обмундировании личного состава всех родов войск и служб армии, для большинства из них - без изменений на многие годы. Приказом РВС СССР № 807 было утверждено всего шесть вариантов расцветки петлиц. Пехота получила петлицы с малиновым полем и черным кантом, конница - с синим и черным, артиллерия и бронечасти - с черным и красным, административно-хозяйственный состав - с темно-зеленым и красным, а технические войска - с черным и синим, соответственно. Военные Воздушные силы первоначально получили петлицы голубые с красной окантовкой, но они были приказом РВС СССР № 1097 от 6 ноября 1925 г. заменены на голубые с черным кантом. Осенью 1924 г. для войск путей сообщения были установлены собственной расцветки петлицы - из черного приборного сукна со светло-зеленой окантовкой [5]. В 1926 году были введены новые петлицы для химических частей (поле - черное, кант - черный) [6].

Тем же приказом РВС СССР № 807 от 1924 г. устанавливались новые петличные знаки различия по специальностям военнослужащих (эмблемы). На эмблемах образца 1924 г. стоит остановиться особо. Согласно приказу они предназначались техническим войскам (впоследствии техническим родам войск) и предполагалось, что носиться они могут только на петлицах с черным полем и синим кантом, присвоенных этим войскам. Этим приказ принципиально отличался от аналогичного документа 1922 г., где наблюдалось огромное разнообразие эмблем для всех родов войск и специальностей. Визуальным отличием родов войск с 1924 года стала только расцветка петлиц.

Правда, стоит отметить, что в текстовой части приказа упоминался некий «металлический красный крест», который должен был носиться на петлицах военнослужащими Военно-санитарного ведомства (темно-зеленых с красным кантом), однако рисунок его в приложении не давался.

До 1936 года, когда набор эмблем был полностью пересмотрен, приказами Реввоенсовета СССР официально в РККА вводилось еще только три значка рода войск [7]. Первым стал в августе 1924 г. новый значок Военно-Санитарного ведомства [8]. Вместо неописанного в приказе № 807 красного металлического креста была возвращена прежняя эмблема образца 1922 г. в виде чаши со змеей. Во-вторых, в 1925 году дополнительно «к ведомости, приложенной к приказу РВС СССР 1924 г. № 807» устанавливалась эмблема на петлицы Военных Воздушных сил РККА в виде крыльев и пропеллера [9]. Третьей стала в 1926 году эмблема военно-химических частей и учреждений РККА (одновременно с петлицами особой расцветки) [10].

Кроме этих существовали и эмблемы, условно названные нами «неофициальными», которые не утверждались приказами РВС СССР. Так, в 1929 году оформились в самостоятельный род войск мотомеханизированные войска, которым потребовалась собственная эмблема. Ею стал установленный в мае 1922 г. приказом РВСР № 1312 значок № 29 в виде щита с наложенной рукой с мечом. Неофициальная она, потому что, хотя и вводилась в 1922 году приказом Реввоенсовета, в 1924 году была де-юре отменена, так как в списке эмблем приказа № 807 отсутствовала. Свои неофициальные значки разное время сохранялись после 1924 года у пехоты, конницы, артиллерии, прожекторных частей, ветеринарного состава и некоторых других родов войск и специальностей.

Автомобильные части в конце 20-х гг. перешли в подчинение мотомеханизированных войск, поэтому официальную эмблему образца 1924 г. в виде крылатых колес с рулем они стали носить на черных с красной окантовкой петлицах, присвоенных артиллерии и бронечастям, а не на прежних «технических».

Как видно из перечисления даже официально добавленных к введенным приказом № 807 новых петлиц и значков родов войск, эмблемы уже могли устанавливаться не только на петлицах технических войск (инженерных, связи), но и на других, таких как голубые с черным кантом петлицы Военно-Воздушных Сил, черные со светло-зеленым военных сообщений или черные с черным химических войск. Таким образом, с самого начала идея, заключавшаяся, во-первых, в отличии родов войск только расцветкой петлиц и, во-вторых, в ношении значков по специальности на черных с синим кантом петлицах технических войск, была нарушена, как официальными распоряжениями, так и массовой практикой ношения «неофициальных» значков на петлицах других родов войск.

Как мы уже написали выше, усложнение организации РККА, когда происходило насыщение основных родов войск подразделениями и специалистами других родов войск, вызвало множество проблем практического применения знаков различия и эмблем (петличных знаков по специальностям). А ответить на вопрос, какие петлицы должен носить личный состав взвода связи стрелкового полка, приказ № 807 был не в состоянии, поскольку вступали в противоречие род войск (специальность) военнослужащего и род войск части, в которой он служил, а такие нюансы там предусмотрены не были.

В войсках подобными вопросами тоже задавались, вот один из характерных примеров. В мае 1926 г. начальник управления Сибирского военного округа В.Н. Батенин запросил Управление устройства и службы войск ГУ РККА, можно ли специальные команды стрелковых полков снабжать петлицами их родов войск, потому что они не соответствуют роду войск полка, а тот полностью на весь личный состав обеспечивается петлицами пехоты [11]. В управлении устройства и службы войск затруднились ответить на вопрос и «препроводили по принадлежности» запрос в Технический комитет Военно-хозяйственного управления Управления снабжений РККА. 11 июня того же года последовал ответ председателя Техкома ВХУ РККА В.В. Тугаринова: «Полковые команды специального назначения, как общее правило, носят цвета петлиц не своей специальности, а цвета петлиц данной части, в частности для стрелковых полков - малинового цвета с черным кантом» [12].

Надо сказать, что «общее правило» было всего лишь неформальным [13], так как приказ РВС СССР, проект которого был составлен ВХУ РККА еще в июне 1925 г. и в котором уточнялись некоторые вопросы ношения знаков различия, в дополнение к приказу № 807, так и не был издан ни в том же году, ни в последующем. А в проекте, в частности, указывалось, что командный и командно-политический состав центральных управлений, а также управлений, учреждений и штабов, от отдельной бригады и выше, носит петлицы цвета своего рода войск, а военнослужащие штабов ниже отдельной бригады и полковые команды специального назначения - петлицы не своей специальности, а цвета данной части. Административному, медицинскому, ветеринарному и политико-просветительному составам, независимо от того, в какой части они служат, полагались петлицы темно-зеленые с красной окантовкой. Про эмблемы по-прежнему речи в документе не шло [14].

Еще в феврале 1926 г. dпервые в истории РККА вышли самостоятельные правила ношения военной формы одежды («Правила о форме одежды военнослужащих РККА») [15]. Однако и там нюансы ношения знаков различия были опущены, не было предпринято даже малейшей попытки описать их вариативность [16]. В правилах указывалось лишь, что петлицы приборного сукна на рубахе и шинели должны быть устанавливаемого приказами РВС СССР цвета и что обязательно ношение на петлицах знаков должностного положения (знаков различия присвоенной служебной категории) и знаков по специальности, кому таковые были положены, а рядовому составу и нумерации (шифровок) частей.

Собственно, эти правила и спровоцировали поток запросов в центральный аппарат, вроде приведенного выше. Вся эта бесконечная переписка привела к тому, что в центральном аппарате НКВМ, особенно в тех органах, которые непосредственно и общались с войсками и другими управлениями по поводу положенных тем петлиц, значков, etc, то есть Управлении устройства и службы войск и Военно-хозяйственном управлении, созрело понимание того, что в деле ношения формы одежды не все в РККА обстоит гладко, несмотря на наличие официального положения о правилах ношения.

Рассматриваемый нами вопрос о форме одежды специальных подразделений войсковых частей тоже являлся проблемой, которая требовала официального разрешения. Из отношения Управления устройства и службы войск начальнику Военно-хозяйственного управления РККА, датированного 2 марта 1927 г.: «Одновременно с этим УУСВ считает необходимым поднять вопрос о форме обмундирования специальных подразделений стрелковых и кавалерийских полков /полковая и батальонная артиллерия, взводы конных разведчиков, связи, химические и саперно-маскировочные» [17].

Для понимания того, какие вообще вопросы ношения формы одежды в тот период казались в Управлении устройства и службы войск Главного управления РККА актуальными, выборочно процитируем доклад помощника начальника четвертого отдела этого управления Виноградова (?), составленный 15 апреля 1927 г. и отложившийся в материалах УУСВ в РГВА, по всей видимости, он был направлен на имя начальника этого управления [18]:

«Частые запросы с мест и наблюдающееся постоянное несоблюдение установленной формы одежды военнослужащими показывает, что этот вопрос в РККА обстоит не совсем в порядке.

[...] В целях упорядочения и внесения ясности в вопросе о форме одежды в РККА полагал бы:

[...] Разрешить вопрос с шифровкой и формой специальных подразделений в войсковых частях.

2/ Издать краткое описание формы одежды всех войск РККА /в настоящее время имеется только Военно-Морских Сил/.

3/ Издать правила ношения формы одежды общие для всех войск РККА».

Все это привело в итоге к разработке новых правил ношения военной формы одежды, в том числе намного более подробные правила ношения знаков различия, включая петличные шифровки и значки по специальностям. К августу 1927 г. уже был разработан проект «Правил о форме одежды военнослужащих РККА». И хотя нами он пока не обнаружен (только материалы по обсуждению проекта с различными инстанциями), можно с уверенностью утверждать, что УУСВ ГУ РККА возлагало на новые правила большие надежды по урегулированию вопросов ношения знаков различия (в широком смысле), так как в них «будут точно указаны цвета петлиц для всех войсковых частей и учреждений и отменены все изданные по этому вопросу приказы» [19].

Управлению устройства и службы войск утверждение наркомом новых правил казалось вопросом решенным, в различной переписке все по той же злободневной теме «прошу разъяснить, какие петлицы должен носить...» использовались формулировки вида «в скором времени будут объявлены приказом РВСС новые правила ношения военной формы, которыми вопрос и будет разрешен окончательно» . Однако по неизвестным пока причинам эти правила так и не были изданы, ни в 1927 году, ни в последующих годах. Можно лишь предположить, что наработки использовались в вышедшем в 1928 г. положении о прохождении службы начальствующим составом РККА, в той его части, которая касалась ношения формы одежды.

В 1928 г. приказом РВС СССР № 225 было введено в действие «Положение о прохождении службы средним, старшим и высшим начальствующим составом РККА», один из пунктов которого содержал расписание расцветки петлиц. Положением, по сути, утверждались новые цвета петлиц для начсостава химических и железнодорожных войск, которым вместо черных с черным и черных со светло-зеленым кантами были даны аналогичные всем остальным техническим войскам знаки различия (поле черное, окантовка синяя).

Положение о прохождении службы начсоставом интересно еще и тем, что в нем впервые официально упоминается то «общее правило», которым руководствовался технический комитет ВХУ РККА в вышеупомянутой переписке с управлением СибВО. По всей вероятности, этот фрагмент перекочевал в Положение из проекта правил ношения формы одежды, о котором шла речь выше. Приведем цитату из Положения 1928 года полностью: «Лица командного и политического составов войсковых частей должны носить петлицы, присвоенные данной войсковой части, независимо от своей специальности. Лица тех же составов, занимающие должности в штабах, учреждениях и управлениях РККА, которые по характеру работы не могут быть отнесены к указанным выше родам войск, должны носить малиновые петлицы с черной окантовкой» . Про эмблемы по специальностям в положении вновь ничего не было сказано.

Административному, медицинскому и ветеринарному составам полагались темно-зеленые петлицы с красным кантом. Лица медицинского и ветеринарного составов строевых частей [22] должны были нашивать на обмундирование петлицы, присвоенные командному и политическому составам этих частей, что подразумевало и ношение значка Военно-санитарного ведомства образца 1924 г. на пехотных, кавалерийских и других петлицах. Причем носиться «знак Эскулапа» должен был только тем начальствующим составом, кто имел категорию «м», а не всем личным составом Военно-Санитарного Ведомства, как было указано в приказе РВС СССР № 1053 от 1924 г. [23]. Ветеринарный (с 1924 года) и административный составы своей официальной эмблемы до 1936 года не имели.

Несмотря на то, что в центральном армейском аппарате продолжало существовать понимание необходимости более подробных с точки зрения ношения петлиц и петличных значков правил ношения (например, проект правил ношения 1930 года), все же очевидно, что Наркомвоенмор и Председатель РВС СССР К.Е. Ворошилов все такие инициативы игнорировал. 18 ноября 1932 г. приказом РВС СССР № 220 вводились в действие новые «Правила ношения формы одежды военнослужащими РККА». В них по поводу знаков различия вообще было сказано еще меньше, чем в предыдущих: «Ношение присвоенных начальствующему составу знаков различия по должностям, а рядовому составу (кроме спецчастей) нумерации или наименования частей обязательно». То есть, знаки различия в широком смысле были сведены к собственно знакам различия по должностям/категориям или шифровкам на красноармейских петлицах. Вопросам важным, но ими проблематика знаков различия не ограничивалась.

Следующие правила ношения военной формы одежды вышли уже в 1936 году, после глобальной реформы прохождения службы в РККА и изменения форменной одежды.

Если вопрос ношения петлиц разных цветов в разных частях так или иначе был урегулирован, пусть и с опозданием на несколько лет, то об эмблемах по специальностям и родам войск так ничего и не было сказано. Документов, регламентирующих установку на петлицах эмблем, вероятно, не издавалось, по крайней мере, приказами РВС СССР и циркулярами Наркомвоенмора этот вопрос не регулировался. Что позволило военнослужащим подчеркивать с их помощью принадлежность к своему роду войск, своей специальности, даже находясь в других родах войск.

И если в последующем будут открыты новые документальные источники, касающиеся этого вопроса, уверены, они лишь подтвердят то, что понятно после изучения многочисленных фотодокументов, запечатлевших ту самую вариативность знаков различия. Забегая вперед, отметим, что в позднейших документах, например, третьих по счету самостоятельных правилах ношения 1936 года [24] эти принципы даются уже как обязательные во всей РККА.

Первый из них гласит, что отдельная войсковая (воинская) часть, обладающая соответствующими атрибутами, носит петлицы по роду войск этой части. Таким образом, все военнослужащие (кроме административно-хозяйственного состава ) стрелкового полка снабжались петлицами с малиновым полем и черным кантом, отдельного артиллерийского дивизиона или отдельного танкового батальона - с черным полем и красным кантом, авиационной эскадрильи - с голубым полем и черным кантом, а отдельного саперного эскадрона или отдельного радиотелеграфного батальона - с черным полем и синим кантом и т. д.

Второй - о том, что те же военнослужащие и целые подразделения этих частей, кто по своей специальности относился к другим родам войск, носили эмблемы своего рода войск (специальности), эмблемы как официальные, так и неофициальные, к коим мы относим знаки пулеметчиков, прожектористов, музыкантов, артиллерии, мотомеханизированных войск и прочие. Это утверждение не противоречит правилам ношения эмблем, которые требовали устанавливать их на петлицах тем, кому они были положены, но про расцветку самих петлиц ничего не говорили.

Оба эти правила в том случае, когда происходило то, что мы называем взаимным проникновением родов войск, позволяли различные комбинации петлиц и петличных значков двух разных родов войск (специальностей). Основная масса таких вариаций относится к стрелковым войскам и кавалерии, где имелось значительное количество специальных подразделений.

Важно, что то же могло происходить и в технических войсках, как в случае с взводом связи отдельного саперного батальона или отдельного мостового батальона корпуса железнодорожных войск, формально принадлежащим разным родам войск. Но значки связистов все равно размещались бы в таком случае на петлицах с черным полем и синим кантом, как было бы и в частях войск связи. Одинаковая расцветка петлиц и тех и других родов войск не позволяет в данном случае говорить о нестандартных комбинациях. Как и в случае с артиллерийскими батареями, включаемыми в состав батальонов механизированного полка, или автомобильными и тракторными подразделениями артиллерийских частей на механической тяге.

Сложная организация стрелковых полков и разведывательных дивизионов обусловила большое разнообразие эмблем, носимых на пехотных петлицах, которые полагались практически всему личному составу этих частей. Кроме того, малиновые пехотные петлицы полагались военным школам, носившим общеармейскую форму одежды. Таким образом возникали разнообразные комбинации знаков различия, полностью перечислить их не представляется возможным, однако мы попробуем собрать некоторое, достаточное для понимания вопроса, количество вариаций, опираясь на штаты частей:

Петлица красноармейца подразделений связи стрелковых частей, в данном случае 133-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии. Рисунок Кирилла Васильева

- Артиллерия (неофициальный значок образца 1922 г.): полковые артиллерийские дивизионы и батареи; противотанковые взводы и взводы батальонной артиллерии стрелковых батальонов; противотанковые взводы пулеметных рот.

- Бронечасти (неофициальный значок образца 1922 г., неофициальный значок «танк Рикардо в шестерне»): танкетные батальоны стрелковых полков ударных стрелковых дивизий и броневые подразделения разведывательных дивизионов стрелковых дивизий (предположительно).

- Войска связи (значки №№ 11, 12 и 13 образца 1924 г.): роты и взводы связи стрелковых полков, в том числе взводы радиосвязи (радиостанций 5-ПК и 6-ПК); начальники связи стрелковых полков - они же командиры рот связи; взводы и отделения связи стрелковых батальонов, пулеметных рот и полковых артиллерийских дивизионов.

- Саперные части (значок № 2 образца 1924 г., предположительно № 8 образца 1924 г.): саперно-маскировочные и саперные взводы стрелковых полков.

- Инженерные войска (значок № 1 образца 1924 г.): начальники инженерной службы стрелковых полков.

- Химические части (значок образца 1926 г.): химические взводы стрелковых полков.

- Пулеметчики (неофициальные значки): взводы ПВО стрелковых полков; пулеметные роты стрелковых батальонов; пулеметные взводы стрелковых рот и полковых школ; пулеметчики огневых взводов артиллерийских дивизионов и стрелковых взводов стрелковых полков.

- Кавалерия (неофициальный значок ): взводы конных разведчиков стрелковых полков (предположительно).

- Музыканты (неофициальный значок): музыкантские взводы стрелковых полков; оркестры вузов, коим полагалась общеармейская форма одежды.

- Шоферы (значок № 7 образа 1924 г.): шоферы стрелкового полка (в полку по штату 1934 г. полагалось семь автомобилей разных типов).

Неизвестный командир-артиллерист, проходивший службу в одном из стрелковых полков 27-й стрелковой дивизии, со знаками различия 3-й категории (соответствует командиру взвода) на петлицах с полем малинового цвета. На петлицах пальто использованы погонные спецзнаки РИА. Витебск, 1931 г. (?). Коллекция автора

Командир батареи артиллерийского дивизиона 25-го отдельного местного стрелкового батальона Н.А. Кузнецов [27]. На местные стрелковые войска распространялись те же правила ношения знаков различия, что и на прочие стрелковые части. Коллекция Николая Жуковского

Командир взвода связи 20-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии А.А. Ляшкевич. Около 1933 г. Коллекция Николая Жуковского

Саперы одной из войсковых частей со значками по специальности на петлицах пехотной или кавалерийской расцветки. Судя по месту съемки, могли служить в 295-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии или в Могилев-Подольском укрепленном районе. Могилев-Подольск, 1932 г. Коллекция автора

Командир саперного взвода 1-го батальона 69-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии В.И. Рудевич. Коллекция Николая Жуковского

Начальник инженерной службы 88-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии А.П. Черевко. Коллекция Николая Жуковского

Красноармеец Борис N, вероятно, военнослужащий одной из частей 4-й стрелковой дивизии БВО (10-го или 11-го стрелковых полков) с эмблемами химических войск на соответствующих роду войск части части петлицах. Слуцк, январь 1933 г. Коллекция автора

В кавалерии, как и в пехоте, вариативность значков тоже потенциально была довольно велика. Некоторые из этих вариантов достаточно уверенно атрибутированы и по историческим снимкам.

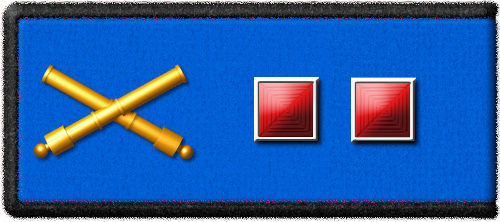

Петлица помощника командира батареи (к-4) кавалерийской части (полка). Рисунок Кирилла Васильева

- Артиллерия (неофициальный значок образца 1922 г.): артиллерийские батареи кавалерийских полков.

- Войск связи (значки №№ 12 и 13 образца 1924 г.): полуэскадроны и взводы связи кавалерийских полков.

- Саперные части (значок № 2 образца 1924 г.): саперные взводы кавалерийских полков.

- Химические части (значок образца 1926 г.): начальники химической службы и инструкторы химические кавалерийских полков; химические взводы кавалерийских полков.

- Пулеметчики (неофициальные значки): пулеметные эскадроны кавалерийских полков; отдельные пулеметные эскадроны кавалерийских дивизий; взводы крупнокалиберных пулеметов полковых батарей кавалерийских полков.

- Музыканты (неофициальный значок): трубаческие взводы кавалерийских полков и кавалерийских школ; трубачи эскадронов кавалерийских полков, отдельных кавалерийских эскадронов стрелковых дивизий, отдельных пулеметных эскадронов кавалерийских дивизий.

- Шоферы (значок № 7 образа 1924 г.): шоферы кавалерийских полков (по штату 1931 г. три грузовых автомобиля).

Красноармеец подразделений связи, вероятно, кавалерии (судя по месту съемки, может быть из 7-й кавалерийской дивизии). Минск, 10 декабря 1933 г. Коллекция автора (опубликовано ранее в статье о шифровках войск связи)

Красноармеец со значками радиотелеграфных частей на петлицах, вероятно, кавалерийской расцветки (о чем свидетельствует его «цветная» фуражка). Коллекция автора

Артиллерия и мотомехвойска РККА имели петлицы одинаковой расцветки (поле - черное, кант - красный). На таких петлицах набор нестандартных значков был меньше, чем в пехоте или коннице, но все же определенное разнообразие присутствовало. Ряд комбинаций подтвержден и фотографическими источниками (например, пулеметные значки у военнослужащего первой механизированной бригады на черных с красным кантом петлицах).

- Войска связи (значки №№ 12 и 13 образца 1924 г.): начальники связи артиллерийских полков и артиллерийских дивизионов артполков, конно-гаубичных артиллерийских дивизионов кавалерийских корпусов, конно-артиллерийских дивизионов кавалерийских дивизий; командиры взводов связи танковых полков РГК; начальники связи отдельных танковых батальонов стрелковых дивизий (они же командиры взводов управления); отделения связи взводов управления артиллерийских батарей; телефонисты артиллерийских полигонов; радиовзводы учебных танковых полков.

- Саперные части (значок № 2 образца 1924 г.): саперный взвод опытного механизированного полка; маскировщики артиллерийских полигонов (предположительно).

- Химические части (значок образца 1926 г.): начальники химической службы артиллерийских полков, конно-гаубичных артиллерийских дивизионов кавалерийских корпусов, конно-артиллерийских дивизионов кавалерийских дивизий, танковых полков РГК и полков механизированной бригады, отдельных танковых батальонов стрелковых дивизий; химический взвод опытного механизированного полка и броневого полка механизированной бригады; командиры-инструкторы по химическому обучению учебных танковых полков.

- Пулеметчики (неофициальные значки): зенитно-пулеметные роты батальонов боевого обеспечения механизированных бригад; пулеметные взводы легкого полка механизированной бригады.

- Музыканты (неофициальный значок): оркестр военной школы механической тяги, трубачи конно-гаубичных артиллерийских дивизионов кавалерийских корпусов, конно-артиллерийских дивизионов кавалерийских дивизий.

Младший командир подразделения связи (радио) 124-го артиллерийского полка Роман N. Его петлицы, на которых установлены значки № 13, вероятно, цветов артиллерии - с черным полем и красным кантом. Начало 1930-х гг. Коллекция Николая Жуковского (опубликовано ранее в статье о шифровках войск связи)

Военнослужащие автоброневого дивизиона мотоотряда 45-й стрелковой дивизии. Один из них, связист, со значками № 12 по специальности на петлицах. Сырецкий лагерь (р-н Киева), июль 1930 г. Коллекция автора

Войска связи, инженерные войска, войска военных сообщений (после 1928 г.), то есть те, кто имел петлицы с полем черного цвета и кантом синего.

- Химические части (значок образца 1926 г.): начальники химической службы железнодорожных полков, отдельных саперных батальонов и отдельных батальонов связи стрелковых корпусов, отдельных мостовых железнодорожных батальонов.

- Пулеметчики (неофициальные значки): взводы ПВО (пулеметные) железнодорожных полков.

- Музыканты (неофициальный значок): музыкантские взводы железнодорожных полков; трубачи отдельных эскадронов связи и отдельных саперных эскадронов кавалерийских дивизий; оркестры школ связи.

- Шоферы (значок № 7 образа 1924 г.): мотоциклисты отдельных эскадронов связи кавалерийских дивизий; шоферы железнодорожных полков, отдельных радиорот.

Химические войска. В те периоды, когда они носили черные петлицы с черным кантом.

- Войск связи (значки №№ 12 и 13 образца 1924 г.): отделения связи батальонов и дивизионов химического полка; отделения связи взводов управления отдельных химических рот стрелковых корпусов.

- Бронечасти (неофициальный значок образца 1922 г.): 4-й взвод (специальный) боевых химических машин 1-го батальона химического полка; отделение боевых химических машин отдельных химических рот стрелковых корпусов (предположительно).

- Музыканты (неофициальный значок): музыкантский взвод химического полка.

- Шоферы (значок № 7 образа 1924 г.): шоферы и мотоциклисты химического полка.

В Военно-воздушных силах РККА нестандартные комбинации петлиц из значков, как правило, не практиковались. В авиации было принято носить единую эмблему (какое-то непродолжительное время после отмены в 1924 году так же и значок воздухоплавателей), такая традиция сохранялась до конца СССР. Крайне редко встречаются исключения из этого негласного правила. Достоверно для рассматриваемого периода известны только значки инженерных войск (№ 1 образца 1924 г.) и медицинский (образца 1924 г.) на голубых с черной окантовкой петлицах [28]. Исходя из выявленной более поздней практики, теоретически возможны также значки шоферов (№ 7 образца 1924 г.), связи (№ 12 образца 1924 г.) и химические (образца 1926 г.).

Эмблемы военно-медицинского состава, ранее возможные лишь на петлицах, установленных в 1924 году административно-хозяйственному составу (темно-зеленых с красной окантовкой), с 1928 года стали вполне законно носиться и на петлицах родов войск. Согласно положению о прохождении службы средним, старшим и высшим начальствующим составом РККА в мирное время (приказ РВС СССР № 225 от 13 июля 1928 г.) в строевых частях лица медицинского и ветеринарного составов должны были носить петлицы, присвоенные командному и политическому составу этих частей.

Что касается ветеринарных эмблем образца 1922 г., то они практически вышли из употребления, поэтому их можно в данном контексте не рассматривать.

Неизвестный командир (м-5), который с 1928 года вполне законно мог носить значки военно-медицинского состава на петлицах расцветки рода войск части (поле - одного из светлых цветов, то есть, пехоты, кавалерии, ВВС или даже конвойной стражи). Коллекция автора

Необходимо отметить, что чисто гипотетически можно описать множество нестандартных комбинаций петлиц и петличных значков. Это, однако, вовсе не означает, что они существовали когда-либо в реальности. Во-первых, часто значки по специальности просто не носились, особенно в «непрофильных» частях. Во-вторых, в этих частях могла существовать практика ношения общего значка, обозначавшего род войск части (в случае, если он полагался).

Вариативность часто трудно подтвердить с помощью фотографических источников, так как достоверно атрибутированных снимков тех же красноармейцев встречается мало, а уж вероятность обнаружить среди них музыкантов химического полка, которых на всю РККА было 10 человек, стремится к нулю.

На это накладывается сложность работы с черно-белыми фотографиями, где зачастую невозможно различить петлицы пехоты и кавалерии, войск связи и артиллерии. Поэтому до сих пор не атрибутирована большая масса снимков, очевидно, представляющих вариативность, но без точного понимания, где и как именно. Некоторые из них приведены ниже в завершение статьи.

{ВЫКАДРОВКА 1} {ВЫКАДРОВКА 2} {ВЫКАДРОВКА 3}

Неустановленное подразделение, личный состав которого носит неофициальные значки артиллерии и пулеметчиков на петлицах светлой расцветки (пехоты или кавалерии). Коллекция автора

Неизвестный командир-связист (к-3), вероятно, одной из стрелковых частей. Коллекция Николая Жуковского

Неизвестные командир (к-5) и красноармеец, военные химики по специальности, проходившие службу, вероятно, в одной из пехотных или кавалерийских частей (поле петлиц или малиновое или синее). Коллекция автора

Младший командир (слева) носит неофициальные значки артиллерии на петлицах с полем одного из светлых цветов (малинового или синего). 12 февраля 1934 г. Коллекция автора

Неизвестный командир (3-я категория, соответствующая командиру взвода), проходивший службу в артиллерийском подразделении стрелковой или кавалерийской части, например, в полковой артиллерии. Коллекция автора

Продолжение следует...

Апрель 2025 г.

Список сокращений, используемых в статье

ВВС - Военно-воздушные силы;

ВХУ - Военно-хозяйственное управление;

ГУ РККА - Главное управление РККА;

НКВМ - Народный комиссариат по военным и морским делам СССР

ПВО - противовоздушная оборона;

РГВА - Российский государственный военный архив;

РИА - Российская императорская армия;

РККА - Рабоче-крестьянская красная армия;

СибВО - Сибирский военный округ;

УУСВ - Управление устройства и службы войск ГУ РККА;

Сноски

[1] - Дриг Е.Ф. «Танки на красном». О некоторых нестандартных комбинациях петлиц и погон военнослужащих Красной и Советской Армии с эмблемами родов войск. Часть 1. До 1935 г. // Петербургский Коллекционер, № 5 (97), 2016, стр. 104-108.

[2] - Отдельные части войск - это войсковые единицы, имевшие самостоятельное управление и хозяйство. Они имели обособленное командование, свое особое постоянное название, штат, знамя и другие атрибуты отдельной войсковой части, в том числе отличие от других в форме одежды. Как правило, отдельными войсковыми частями были полки, отдельные батальоны и дивизионы, отдельные роты и команды.

[3] - Без учета отличия суконных и бархатных знаков различия. Также не учитывается отличие цветов знаков должностного положения (красный, синий и т.д.) и цвет шифровки. Кроме того, впоследствии отдельными приказами РВСР добавлялись новые петлицы, значки и шифровки.

[4] - В Военно-воздушных силах и войсках путей сообщения, кроме того, использовались нарукавные знаки.

[5] - Приказ РВС СССР № 1269 от 4 октября 1924 г.

[6] - Приказ РВС СССР № 721 от 2 декабря 1926 г.

[7] - Без учета разрешенных в 1932 году петличных значков пожарной службы.

[8] - Приказ РВС СССР № 1058 от 19 августа 1924 г.

[9] - Приказ РВС СССР № 1097 от 6 ноября 1925 г.

[10] - Приказ РВС СССР № 1097 от 6 ноября 1925 г.

[11] - РГВА, ф. 47, оп. 7, д. 167, л. 191.

[12] - Там же, л. 190.

[13] - Однако необходимо понимать, что по существовавшему тогда правилу ответа на подобные запросы, данную инструкцию получило не только управление СибВО, но и все остальные округа. Таким образом, неформальное правило стало руководством к действию для войск.

[14] - РГВА, ф. 47, оп. 7, д. 167, л. 76.

[15] - Приказ РВС СССР № 140 от 26 февраля 1926 г.

[16] - Вариативностью знаков различия мы называем теоретическое и практическое существование различных комбинаций погон и петлиц с эмблемами рода войск (специальности), как соответствующих друг другу, так и принадлежащих разным родам войск и службам (петлицы - одним, а эмблемы - другим).

[17] - РГВА, ф. 54, оп. 1, д, 942, л. 131.

[18] - Там же, л. 144.

[19] - Там же, л. 275.

[20] - Там же, лл. 275, 324.

[21] - Приказ РВС СССР № 225 от 13 июля 1928 г.

[22] - Принадлежность к строевым частям определялась штатом.

[23] - Дриг Е. «Значок Эскулапа». О ношении военно-медицинских эмблем в РККА в 1920–1930-е гг. // «Старый Цейхгауз», № 1 (91), 2021, стр. 54-61.

[24] - Без учета небольшой главы «О ношении форменной одежды личным составом РККАФ» Положения о прохождении службы по военному ведомству (приказ РВС СССР № 1244 от 2 октября 1924 г.).

[25] - До 1928 года также и медицинского и ветеринарного составов.

[26] - Неофициальный значок конных разведчиков в виде перекрещенных винтовки и шашки, наложенных на венок, нам ни разу на фотографиях не встретился.

[27] - Один из парадоксов организационно-штатной структуры РККА: дивизион входил в состав батальона, но фактически это подразделения/части одного уровня (батальоны в артиллерии и кавалерии именовались дивизионами).

[28] - Кибовский А.В., Степанов А.Б., Цыпленков К.В. Униформа российского военного воздушного флота. 1890-1943. – М.: Фонд «Русские Витязи», 2012, стр. 227.